醤油の味や香り、色がどのように生まれるのか気になりませんか?発酵や熟成の仕組み、加熱による風味の変化、料理ごとの適切な使い方を知ることで、醤油の魅力を最大限に引き出せます。本記事では、科学的な視点から醤油の秘密を解明し、料理の美味しさを格上げする活用法を紹介。醤油をもっと上手に使いたい方は、ぜひ最後まで読んでみてください!

醤油の基本 – その成分と発酵の仕組み

醤油は日本の食文化に欠かせない調味料ですが、その豊かな風味や香りがどのように生まれるかをご存じでしょうか? 本記事では、醤油の主成分や発酵の仕組みを科学的に解説し、さらに醤油の種類ごとの違いについても詳しく説明します。

醤油の主成分とは? うま味を生む要素を解析

醤油の風味を形作る主成分は、主に以下の3つです。

| 成分 | 役割 |

|---|---|

| アミノ酸 | うま味のもと(特にグルタミン酸が豊富) |

| 有機酸 | ほのかな酸味やまろやかさを生む |

| 糖類 | 甘みとコクを加える |

中でもアミノ酸は醤油の「うま味」を決定づける重要な成分です。これは大豆のたんぱく質が分解されることで生まれ、特に「グルタミン酸」はうま味の主要因となります。

また、醤油の香りや風味を支えるのが「有機酸」と「糖類」です。例えば、乳酸などの有機酸が醤油にほのかな酸味を与え、糖類が甘みとコクを加えます。これらの成分が絶妙に組み合わさることで、醤油ならではの深みのある味わいが生まれるのです。

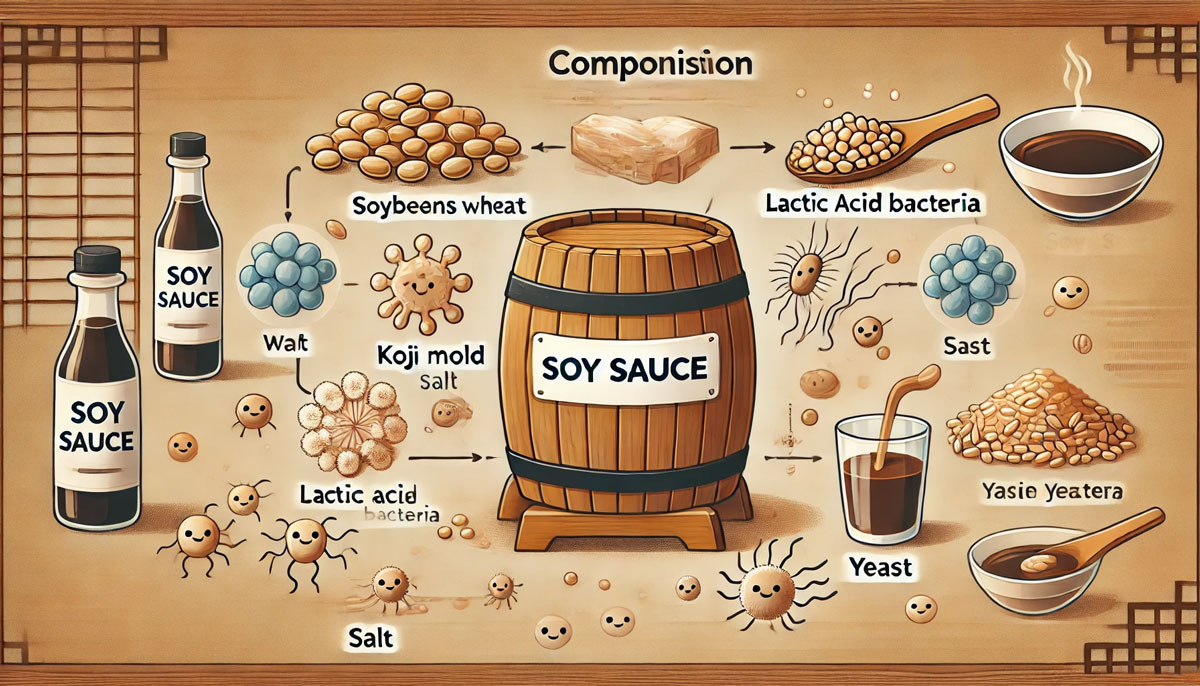

発酵の力! 微生物が生み出す深い味わい

醤油の独特な風味は、微生物の働きによる発酵によって生まれます。発酵には主に麹菌、乳酸菌、酵母の3種類の微生物が関わっています。

| 微生物 | 役割 |

|---|---|

| 麹菌 | 大豆や小麦のでんぷんを分解し、糖やアミノ酸を生成 |

| 乳酸菌 | 乳酸を作り、醤油の酸味やまろやかさを生む |

| 酵母 | アルコールと香り成分を生成し、独特の香ばしい風味を与える |

特に麹菌は、発酵のスタート地点となる重要な微生物です。麹菌が作り出す「プロテアーゼ」という酵素が、大豆のたんぱく質を分解してアミノ酸(うま味成分)を生み出します。さらに、発酵が進むと乳酸菌が活動し、醤油にほのかな酸味を加えます。最後に酵母が働き、アルコールや香り成分が生まれることで、醤油特有の芳醇な香りが完成するのです。

この発酵プロセスには、半年から1年以上の時間がかかります。そのため、じっくりと熟成された醤油ほど、うま味や香りが豊かになるのです。

醤油の種類と味の違い – どれを選ぶべき?

醤油にはいくつかの種類があり、それぞれに味や用途が異なります。代表的な5種類を紹介します。

| 醤油の種類 | 特徴 | 主な用途 |

|---|---|---|

| 濃口醤油 | 日本で最も一般的。バランスの良い味 | 煮物、炒め物、万能調味料 |

| 薄口醤油 | 塩分がやや高く、色が淡い | だしの風味を生かす料理(お吸い物など) |

| たまり醤油 | とろみがあり、甘みが強い | 刺身、照り焼き、グリル料理 |

| 白醤油 | 小麦の割合が多く、色が非常に薄い | 料理の色を生かす(和え物など) |

| 再仕込み醤油 | 二度発酵させ、濃厚な味わい | 刺身、ステーキ、特別な料理 |

一般家庭でよく使われるのは濃口醤油ですが、料理によって適切な醤油を使い分けることで、より美味しく仕上げることができます。例えば、関西では「薄口醤油」が好まれることが多く、関東では「濃口醤油」が主流です。また、「たまり醤油」は刺身や寿司のつけ醤油にぴったりで、魚の旨みを引き立てます。

まとめ

醤油の味や香りは、アミノ酸・発酵・微生物の働きによって生まれます。特に麹菌や酵母の発酵によって、うま味成分や香ばしい香りが作られることがわかりました。また、醤油の種類によって味わいが異なるため、料理に合わせて選ぶことが大切です。

普段何気なく使っている醤油ですが、その奥深い世界を知ると、より一層食卓が楽しくなりますね。ぜひ、料理に適した醤油を選び、科学的に美味しい味わいを楽しんでみてください!

醤油のうま味の科学 – 何が味を決めるのか?

醤油の味わいは、単なる塩味ではなく、うま味・甘味・酸味・苦味が複雑に絡み合って生まれます。その中でも、特に「うま味」は醤油の美味しさを決定づける重要な要素です。本記事では、うま味の正体と、塩味や甘味とのバランス、さらに科学的に美味しい醤油の選び方を解説します。

グルタミン酸とアミノ酸 – うま味の正体

醤油のうま味を生み出しているのは、主にアミノ酸の一種である「グルタミン酸」です。グルタミン酸は、大豆のたんぱく質が発酵によって分解されることで生成され、うま味の強い成分として知られています。

醤油の主なアミノ酸とうま味の関係

| アミノ酸 | 特徴 | うま味の強さ |

|---|---|---|

| グルタミン酸 | 代表的なうま味成分 | ★★★★★ |

| アスパラギン酸 | さっぱりとしたうま味 | ★★★☆☆ |

| アルギニン | コクのある味わい | ★★★★☆ |

特にグルタミン酸は、昆布のだしにも含まれており、料理全体のうま味を引き立てる効果があります。また、醤油にはアスパラギン酸やアルギニンも含まれており、これらが合わさることで、より深みのある味わいになるのです。

醤油の塩味と甘味のバランスとは?

醤油の味わいは「うま味」だけではなく、「塩味」と「甘味」とのバランスによっても決まります。醤油に含まれる塩分と糖分が適切な比率で存在することで、味に奥行きが生まれるのです。

醤油の塩分と糖分のバランス(代表的な種類別)

| 醤油の種類 | 塩分量(%) | 甘味の強さ |

|---|---|---|

| 濃口醤油 | 約16% | 中程度 |

| 薄口醤油 | 約18% | 弱い |

| たまり醤油 | 約12% | 強い |

| 白醤油 | 約13% | 非常に強い |

例えば、濃口醤油は塩味とうま味のバランスが取れており、万能調味料として使われます。一方で、たまり醤油や白醤油は甘みが強く、照り焼きや刺身のつけ醤油に適しています。

このように醤油の塩分と甘味のバランスを理解することで、料理に最適な醤油を選ぶことができるのです。

科学的に美味しい醤油の選び方

美味しい醤油を選ぶ際には、以下の3つのポイントを意識しましょう。

① アミノ酸の含有量をチェック

醤油のラベルに記載されている「全窒素量」は、アミノ酸の含有量を示す指標です。数値が高いほど、うま味が強い醤油と考えられます。一般的には 1.5%以上 が美味しい醤油の目安です。

② 熟成期間を確認

醤油は 半年〜2年 かけて発酵・熟成されます。長く熟成されたものほど、うま味や香りが豊かになります。「天然醸造」や「長期熟成」と記載された醤油は、より深みのある味わいを楽しめます。

③ 用途に合わせて選ぶ

料理に適した醤油を選ぶことも、美味しさのポイントです。

| 料理 | おすすめの醤油 |

|---|---|

| 煮物・炒め物 | 濃口醤油 |

| お吸い物・茶碗蒸し | 薄口醤油 |

| 刺身・寿司 | たまり醤油 |

| 和え物・ドレッシング | 白醤油 |

料理の種類に応じて適切な醤油を使うことで、より美味しく仕上げることができます。

まとめ

醤油のうま味の正体はグルタミン酸やアミノ酸であり、発酵によって生まれることがわかりました。また、塩味や甘味とのバランスが味わいを決定し、料理に合った醤油を選ぶことが美味しさの鍵となります。

普段何気なく使っている醤油ですが、成分や発酵の仕組みを理解することで、より美味しく活用できるようになります。ぜひ、科学的な視点を持って、自分に合った醤油を選んでみてください!

醤油の香り – どのように生まれるのか?

醤油を使うと、料理に深みのある香ばしさや独特の芳醇な香りが加わります。しかし、その香りがどのように生まれるのかを知っている人は少ないかもしれません。実は、醤油の香りは発酵・化学反応・加熱の3つのプロセスによって作られます。本記事では、それぞれの仕組みを科学的に解説します。

発酵が生み出す芳醇な香りの秘密

醤油の香りの大部分は、発酵によって作られます。この発酵過程では、麹菌・乳酸菌・酵母といった微生物が働き、さまざまな香気成分を生み出します。

醤油の香りを構成する主な成分

| 成分名 | 特徴 | 香りの種類 |

|---|---|---|

| アルコール類 | 発酵中に酵母が生成 | ほのかな甘い香り |

| 有機酸 | 乳酸菌が作り出す | まろやかな酸味のある香り |

| エステル類 | アルコールと酸の反応で発生 | フルーティーな香り |

| ピラジン類 | 発酵と熟成中に生成 | 香ばしいナッツのような香り |

特に、酵母が作り出すアルコール類やエステル類は、甘く華やかな香りを醤油に加えます。一方、ピラジン類は焙煎したナッツのような香ばしい香りを生み出し、醤油の深みを演出します。

このように、発酵の過程で生まれるさまざまな香気成分が複雑に絡み合い、醤油ならではの芳醇な香りが生まれるのです。

香ばしさの正体は「メイラード反応」

醤油が持つ香ばしさの主な要因は、「メイラード反応」と呼ばれる化学反応です。この反応は、アミノ酸と糖が加熱されることで起こり、さまざまな香ばしい香り成分を生み出します。

メイラード反応で生まれる香りの成分

| 成分 | 香りの特徴 |

|---|---|

| ピラジン類 | ローストしたナッツのような香ばしさ |

| フラノン類 | キャラメルのような甘い香り |

| チオフェン類 | 焦がし醤油の独特な香ばしさ |

特に醤油を焼いたときの香ばしさは、このメイラード反応によるものです。例えば、焼きおにぎりや照り焼きで感じる深い香りは、醤油のアミノ酸と糖が加熱されることで生まれます。

また、メイラード反応は時間と温度によって異なる香りを生み出すため、料理の調理方法によって香りの印象が変わります。

加熱による香りの変化と活用法

醤油は加熱すると、その香りが大きく変化します。以下のように、温度によって異なる香りが引き出されるため、調理方法に合わせて使い分けることが重要です。

| 加熱温度 | 香りの特徴 | 代表的な料理 |

|---|---|---|

| 常温(未加熱) | 甘くフルーティーな香り | 刺身、冷奴 |

| 80〜100℃ | まろやかで優しい香り | 煮物、スープ |

| 150〜180℃ | 香ばしさが強調される | 焼きおにぎり、照り焼き |

| 200℃以上 | 焦がし醤油の香り | 炭火焼き、鉄板焼き |

例えば、醤油を未加熱で使うと、発酵由来の甘く華やかな香りが際立ちます。刺身や冷奴に使うと、この香りを最大限に活かすことができます。一方で、100℃以上で加熱すると、メイラード反応が進み、香ばしさが強まります。

また、醤油を加熱しすぎると香りが飛んでしまうため、煮物に使う際は最後に加えるのがポイントです。そうすることで、うま味や香りを損なわずに仕上げることができます。

まとめ

醤油の香りは、発酵による香気成分、メイラード反応、加熱による変化の3つの要素によって生まれます。発酵によって甘く華やかな香りが作られ、加熱すると香ばしさが増し、料理に深みを与えます。

料理によって適切な醤油の使い方を意識すると、より美味しく仕上げることができます。例えば、刺身には未加熱の醤油を、焼き料理には高温で加熱した醤油を使うなど、香りを最大限に活かしましょう。

普段何気なく使っている醤油の香りにも、科学的な仕組みが隠されていることがわかりますね。ぜひ、この知識を活かして、香り豊かな料理を楽しんでみてください!

醤油の色のメカニズム – 何が影響するのか?

醤油の深い褐色は、料理に美しい照りやコクを与えます。しかし、醤油がどのようにしてこの色になるのかを詳しく知っている人は少ないかもしれません。実は、醤油の色はメラノイジンの生成、熟成の度合い、調理方法によって決まります。本記事では、それぞれの要素がどのように醤油の色を作り出すのかを解説します。

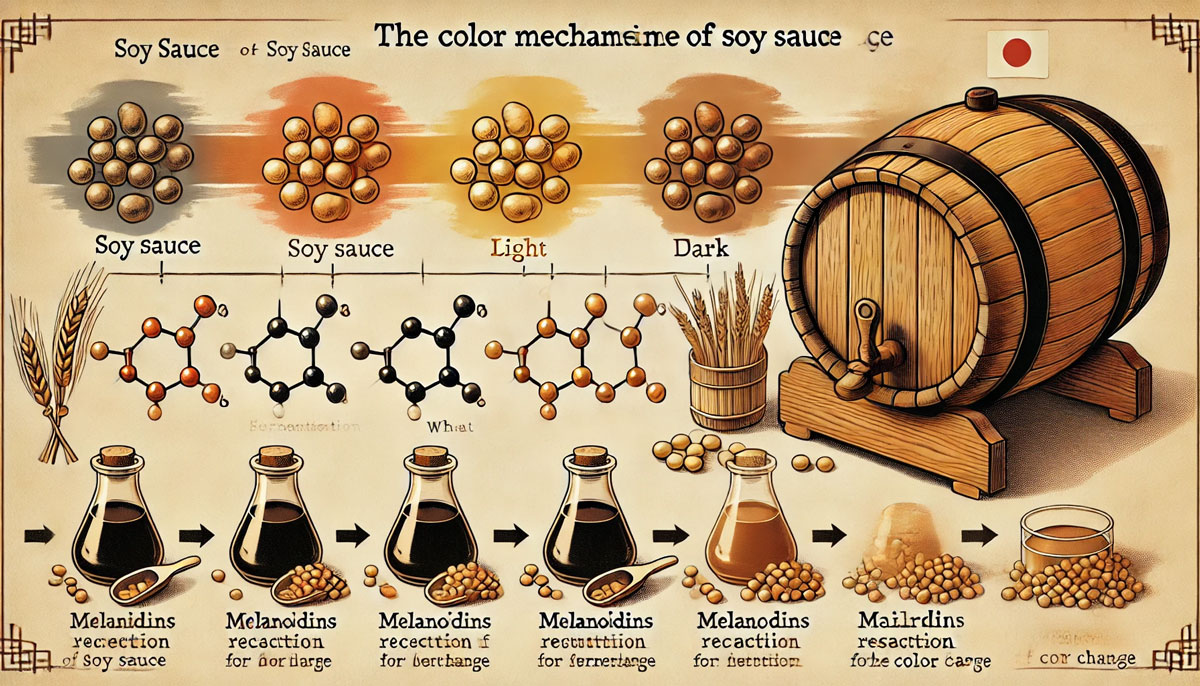

醤油が褐色になる理由 – メラノイジンの役割

醤油の褐色は、「メラノイジン」と呼ばれる色素成分によって生まれます。メラノイジンは、アミノ酸と糖が反応することで生成される物質であり、この反応を「メイラード反応」と呼びます。

メイラード反応の仕組み

- 醤油の原料(大豆や小麦)が発酵し、アミノ酸や糖が生まれる

- これらが化学反応を起こし、褐色のメラノイジンが生成される

- 熟成が進むほど、メラノイジンが増えて色が濃くなる

このメイラード反応は、醤油だけでなく、パンの焼き色やコーヒーの焙煎などにも関わっています。つまり、醤油の色は単なる着色ではなく、熟成によって生まれる自然な現象なのです。

また、メラノイジンには 抗酸化作用 があるとされており、健康にも良い影響をもたらす可能性があると考えられています。

醤油の熟成と色の関係

醤油の色の濃さは、熟成期間によっても変わります。一般的に、長く熟成された醤油ほど、色が濃く、風味も深くなるのが特徴です。

熟成期間と醤油の色の関係

| 醤油の種類 | 熟成期間 | 色の特徴 |

|---|---|---|

| 白醤油 | 約6か月 | 非常に淡い琥珀色 |

| 薄口醤油 | 約1年 | 明るい黄金色 |

| 濃口醤油 | 約1〜2年 | 赤みがかった褐色 |

| たまり醤油 | 2年以上 | 非常に濃い黒褐色 |

例えば、白醤油は熟成期間が短く、メラノイジンの生成が少ないため色が淡いのが特徴です。一方、たまり醤油のように長期間熟成されるものは、メラノイジンが多く生成され、色が濃くなります。

また、保存環境によっても色の変化が進むため、醤油は直射日光を避け、冷暗所で保管することが重要です。長期間開封したままにしておくと酸化が進み、色がさらに濃くなったり、風味が変わったりすることがあります。

料理での色の使い方と視覚的な美味しさ

醤油の色は、料理の見た目にも大きな影響を与えます。料理の色合いを意識して醤油を使い分けることで、より美味しそうに仕上げることができます。

料理に適した醤油の色の使い方

| 料理 | 推奨される醤油 | 色の効果 |

|---|---|---|

| 白身魚の刺身 | 白醤油 | 食材の色を活かす |

| お吸い物 | 薄口醤油 | 透明感のある上品な仕上がり |

| 煮物・照り焼き | 濃口醤油 | 深みのある色とコクを演出 |

| 焼きおにぎり・グリル料理 | たまり醤油 | 香ばしい焦げ色をつける |

例えば、刺身やお吸い物には 白醤油や薄口醤油 を使うことで、素材の自然な色を活かせます。一方で、煮物や照り焼きには 濃口醤油 を使うと、深みのある美しい色合いになります。また、焼きおにぎりやグリル料理には たまり醤油 を使うと、香ばしい焦げ色がついて見た目の食欲をそそります。

このように、料理の色合いに合わせて醤油を使い分けることで、視覚的にも美味しさを引き立てることができます。

まとめ

醤油の色は、メラノイジンの生成、熟成期間、調理方法によって決まります。メイラード反応によって生まれるメラノイジンが、醤油の美しい褐色を生み出し、熟成が進むほど色が濃くなります。また、料理の色を考慮して醤油を使い分けることで、見た目の美味しさを最大限に引き出すことができます。

普段何気なく使っている醤油ですが、その色のメカニズムを理解すると、料理の見た目や風味をより楽しめるようになります。ぜひ、料理に合わせた醤油の選び方を実践してみてください!

料理での活用 – 科学的に美味しくするコツ

醤油は、料理に深みを与える万能調味料ですが、使い方次第で風味の感じ方が大きく変わります。実は、加熱方法、食材との相性、種類の選び方を意識することで、より美味しく仕上げることができるのです。本記事では、科学的な視点から醤油の効果的な使い方を解説します。

醤油の加熱と風味の変化を活かす

醤油は加熱すると、成分が変化し、香りや風味が大きく変わります。特に重要なのが、「メイラード反応」と「揮発性成分の変化」です。

温度別の醤油の風味の変化

| 加熱温度 | 風味の変化 | 代表的な料理 |

|---|---|---|

| 常温(未加熱) | 甘みとフルーティーな香りが強い | 刺身、冷奴 |

| 80〜100℃ | まろやかで柔らかい風味 | 煮物、スープ |

| 150〜180℃ | 香ばしさが際立つ | 焼きおにぎり、照り焼き |

| 200℃以上 | 焦がし醤油の濃厚な香り | 炭火焼き、鉄板焼き |

未加熱の醤油には発酵由来のフルーティーな香りが含まれており、刺身や冷奴などに使うと、素材の風味を引き立てます。一方で、100℃以上で加熱すると、メイラード反応によって香ばしさが生まれます。焼きおにぎりや照り焼きでは、この効果を活かすことで、より食欲をそそる仕上がりになります。

また、煮物に醤油を加える際は、最初から入れると香りが飛んでしまうため、最後に加えると風味がより残るのでおすすめです。

食材との相性 – 科学的な組み合わせ

醤油の主な味の要素は「うま味・塩味・甘味・酸味・苦味」の5つです。これらが食材と組み合わさることで、美味しさが増幅されます。

醤油の味と相性の良い食材

| 醤油の味の要素 | 相性の良い食材 | 料理例 |

|---|---|---|

| うま味 | 昆布、かつお節、チーズ | 和風だし、パスタ |

| 塩味 | 肉類、魚介類 | 照り焼き、煮魚 |

| 甘味 | 根菜類(かぼちゃ、さつまいも) | 煮物、炊き込みご飯 |

| 酸味 | 酢、柑橘類 | 和風ドレッシング、ポン酢 |

| 苦味 | ゴーヤ、コーヒー | 変わり種の醤油ソース |

例えば、昆布やかつお節と醤油を組み合わせると、うま味が相乗効果を生み出し、より深い味わいになります。また、根菜類の甘みと醤油の塩味が調和すると、煮物のコクが増します。このように、科学的な視点から食材を選ぶと、醤油の魅力を最大限に引き出せます。

料理に応じた醤油の選び方

醤油にはさまざまな種類があり、それぞれ特徴が異なります。料理によって適切な醤油を選ぶことで、味だけでなく見た目や香りのバランスも整います。

料理別のおすすめ醤油

| 料理 | 適した醤油 | 理由 |

|---|---|---|

| 刺身・寿司 | たまり醤油 | 甘みとコクが強く、魚の風味を引き立てる |

| お吸い物・茶碗蒸し | 薄口醤油 | 色が薄く、上品な味わいになる |

| 煮物・炒め物 | 濃口醤油 | うま味と香りのバランスが良い |

| ドレッシング・マリネ | 白醤油 | 料理の色を邪魔せず、さっぱりとした風味 |

例えば、刺身にはたまり醤油を使うと、甘みとコクが増し、魚の旨みを引き立てます。また、お吸い物や茶碗蒸しには薄口醤油を使うと、素材の色を活かしつつ、優しい味わいに仕上がります。

料理に合わせた醤油の使い分けを意識することで、より美味しく仕上げることができるのです。

まとめ

醤油を科学的に活用するポイントは、加熱による風味の変化、食材との相性、適切な種類の選択です。未加熱ではフルーティーな香りを活かし、加熱すると香ばしさが増します。また、昆布や肉類などの相性の良い食材と組み合わせることで、より美味しくなります。

さらに、料理に応じた醤油を使い分けることで、味わいだけでなく、見た目や風味のバランスも向上します。普段何気なく使っている醤油も、ちょっとした工夫で料理のクオリティを格段に上げることができるので、ぜひ試してみてください!

まとめ – 醤油を科学してもっと美味しく!

醤油は、うま味・香り・色のバランスが絶妙に組み合わさった、日本の食文化に欠かせない調味料です。しかし、ただ料理に加えるだけでは、醤油の持つ本当の魅力を引き出せないこともあります。この記事では、醤油の科学的な特性を活かし、料理をさらに美味しくする方法を解説します。

醤油の魅力を最大限に活かす方法

醤油の美味しさを引き出すには、「うま味・香り・色」の3つの要素を意識することが重要です。以下のポイントを押さえることで、料理の完成度を格段に高めることができます。

① うま味を活かす – 相乗効果を利用する

醤油に含まれるグルタミン酸は、昆布やかつお節のイノシン酸と組み合わせることで、うま味が何倍にも増幅されることが分かっています。これは「うま味の相乗効果」と呼ばれ、だしやスープのベースを作る際に活用できます。

例:

- 味噌汁や鍋料理 → だしと醤油を組み合わせる

- 和風パスタ → かつお節と醤油を使う

② 香りを活かす – 加熱のタイミングを工夫する

醤油の香りは、加熱の仕方によって変化します。未加熱の醤油はフルーティーな香りが強く、加熱すると香ばしさが際立ちます。

| 加熱の仕方 | 香りの特徴 | 適した料理 |

|---|---|---|

| 未加熱 | 甘く華やかな香り | 刺身、冷奴、ドレッシング |

| 軽く加熱(80〜100℃) | まろやかで柔らかい香り | 煮物、スープ |

| 強火(150〜180℃) | 香ばしさが強調される | 照り焼き、焼きおにぎり |

③ 色を活かす – 視覚的な美味しさを演出

醤油の色は、料理の見た目にも影響を与えます。例えば、白醤油や薄口醤油は料理の色を活かし、濃口醤油やたまり醤油はコクのある見た目を作り出します。

- 透明感を残したい料理 → 薄口醤油や白醤油を使用(お吸い物、茶碗蒸し)

- 照りを出したい料理 → 濃口醤油やたまり醤油を使用(照り焼き、煮物)

このように、醤油の特性を理解し、料理の目的に合わせて使い分けることが、美味しさを最大限に引き出すポイントです。

料理の質を高める醤油の選び方と使い方

醤油にはさまざまな種類があり、料理に適したものを選ぶことで味の仕上がりが変わります。

醤油の種類とおすすめの使い方

| 醤油の種類 | 特徴 | おすすめの料理 |

|---|---|---|

| 濃口醤油 | 最も一般的でバランスが良い | 煮物、炒め物、万能調味料 |

| 薄口醤油 | 色が薄く、塩分がやや高め | お吸い物、茶碗蒸し、和え物 |

| たまり醤油 | 甘みとコクが強い | 刺身、照り焼き、焼きおにぎり |

| 白醤油 | 小麦が多く、色が非常に淡い | 料理の色を生かしたい場合(和え物、スープ) |

料理ごとの適切な醤油の使い方

| 料理 | 適した醤油 | 使い方のポイント |

|---|---|---|

| 刺身・寿司 | たまり醤油 | 魚の風味を引き立てる |

| 煮物 | 濃口醤油 | 仕上げに加えると香りが残る |

| お吸い物 | 薄口醤油 | 色を抑えて上品な仕上がりに |

| 焼き料理 | たまり醤油・濃口醤油 | 焼くことで香ばしさが増す |

例えば、煮物を作る際には、醤油を最初から入れるのではなく、最後に加えると香りがより残ります。また、焼きおにぎりやグリル料理には、たまり醤油を塗って焼くことで、深いコクと香ばしさが加わります。

このように、料理の特性に合わせた醤油の選び方と使い方を意識することで、料理の質を一段階引き上げることができます。

まとめ

醤油の魅力を最大限に活かすためには、うま味の相乗効果、香りの変化、視覚的な美味しさを意識することが重要です。また、料理ごとに適切な醤油を選ぶことで、風味や見た目が格段に向上します。

日常的に使う醤油ですが、使い方ひとつで料理の完成度が大きく変わります。今回紹介した科学的な視点を取り入れ、醤油の特性を活かした料理作りをぜひ試してみてください!