「醤油の種類や地域ごとの違いって何?」「どんな料理にどの醤油を使えばいいの?」と悩んでいませんか?醤油は和食に欠かせない調味料ですが、その特徴や使い方を知ることで、料理の幅がぐっと広がります。この記事では、濃口醤油や薄口醤油をはじめ、地域ごとの醤油の特徴や選び方を初心者にもわかりやすく解説します。読むだけで、毎日の食卓がさらに美味しくなるヒントが見つかりますよ!ぜひ最後までご覧ください。

1. はじめに

和食に欠かせない「醤油」とは?

日本の食文化を語る上で、欠かせない調味料の一つが「醤油」です。古くから日本人の味覚に深く根付いてきた調味料として、私たちの生活に溶け込んでいます。刺身や寿司などの生食から、煮物、焼き物、そして漬物に至るまで、醤油は和食のさまざまな場面で活躍しています。一口に「醤油」といっても、その味わいや風味、使い方には多様性があり、日本国内だけでなく海外でも高く評価されています。

醤油の歴史と進化

醤油の起源は、中国の「醤(ジャン)」という調味料にあります。奈良時代に日本へ伝わり、独自の進化を遂げた結果、現在の「醤油」の形が確立されました。特に江戸時代には製造技術が飛躍的に向上し、日本各地で醤油作りが盛んになりました。この時期には現在の「濃口醤油」や「薄口醤油」の原型が完成し、地域ごとに異なる風味の醤油が生まれました。

醤油の基本情報

醤油は、大豆、小麦、塩を原料に発酵・熟成させた発酵調味料です。製造過程で乳酸菌や酵母、カビなどの微生物が活躍し、複雑で奥深い旨味と香りを生み出します。この「発酵」という過程が、醤油独特の味を支える要素です。

醤油には主に5種類が存在します。以下はその概要です:

- 濃口醤油:日本国内で最も一般的。濃厚な味と色が特徴。

- 薄口醤油:関西地方でよく使用され、色が薄く塩分がやや高い。

- たまり醤油:中部地方で多用される濃厚な旨味が魅力。

- 白醤油:愛知県発祥。薄い色で素材の色を活かした料理に使用。

- 再仕込醤油:二度仕込みの濃厚な風味。刺身などに最適。

これらの種類は用途や地域に応じて使い分けられ、和食の味を一層引き立てています。

醤油の役割と魅力

醤油の役割は単なる調味料にとどまりません。和食において、醤油は【「旨味」を提供する重要な要素】です。だしや素材の風味と絶妙に調和し、料理全体の味を引き締める働きを担っています。さらに、その独特な香りは、食欲をそそる効果もあります。

醤油には「アミノ酸」や「有機酸」などの成分が多く含まれ、これが旨味やコクを生むもとになっています。また、発酵によって生成される多彩な成分が、私たちの味覚だけでなく嗅覚にも心地よい刺激を与えるのです。

醤油が和食に欠かせない理由

日本の食文化において、醤油は単なる味付け以上の存在です。たとえば、刺身に醤油をつけることで魚の臭みを抑え、旨味を引き出します。煮物に加えれば、素材の味を活かしつつ、全体に深みを与えることができます。また、醤油の色は料理に視覚的なアクセントを与える効果もあります。

このように、醤油は「見た目」「香り」「味」のすべてを高める万能調味料です。日本人にとってなくてはならない存在であると同時に、近年では海外でもその魅力が広まりつつあります。

家庭料理の味を引き立てる「醤油」の正しい保存法を知りたい方へ。開封後の醤油の劣化を防ぐコツから、冷蔵保存や容器選びのポイント、使い切れない醤油の活用術まで解説。この記事を読めば、醤油の風味を長く保ち、美味しい料理を楽しむための具体的な方法がわかります。

2. 醤油の5つの種類とその特徴

日本の醤油には主に「濃口醤油」「薄口醤油」「たまり醤油」「白醤油」「再仕込醤油」という5つの種類があります。それぞれが独自の風味を持ち、料理に合わせた使い分けが可能です。このセクションでは、それぞれの特徴と使用シーンについて解説します。

1. 濃口醤油

濃口醤油は日本全国で最も広く使われている醤油で、醤油全体の80%以上を占めると言われています。その名の通り、色が濃く、味は塩味と旨味のバランスが取れています。刺身や煮物、焼き物など、幅広い料理に対応できる万能調味料です。

濃口醤油は加熱することで香りが引き立つため、焼き鳥や照り焼きのタレにも最適です。また、その濃い色は料理を見た目にも引き締めてくれます。

2. 薄口醤油

薄口醤油は主に関西地方でよく使用される醤油で、見た目の通り色が薄いのが特徴です。しかしながら、塩分濃度は濃口醤油よりもやや高めです。このため、料理の味を引き締めたい場合に適しています。

例えば、薄口醤油は煮物やすまし汁などの繊細な味わいを活かしたい料理にぴったりです。特に素材の色や形を大切にしたい場面で重宝されます。

3. たまり醤油

たまり醤油は中部地方で多く使われており、濃厚な旨味ととろみが特徴です。原料の大豆の使用量が多いため、たんぱく質由来の深いコクが生まれます。このため、刺身に使用すると魚の旨味を一層引き立てます。

また、たまり醤油は焼き上げ時の「照り」を出すためにも活用されます。例えば、うなぎの蒲焼やせんべいの味付けに使われることが多いです。その独特の風味は、濃い味が好まれる場面で大活躍します。

4. 白醤油

白醤油は愛知県発祥の醤油で、色が非常に薄いのが特徴です。小麦を主原料としているため、軽やかな甘みと独特の香ばしさがあります。料理の色を損なわず、素材の風味を引き立てるため、吸い物や炊き込みご飯などでよく使用されます。

特に高級料亭では、この白醤油を使って透明感のある美しい料理を提供することがあります。白醤油の繊細な味わいは、見た目にも味にもこだわりたい料理人に支持されています。

5. 再仕込醤油

再仕込醤油は、通常の醤油の代わりに、もう一度醤油そのものを仕込み水として使用して作られる特別な醤油です。その結果、非常に濃厚でリッチな味わいが生まれます。

この醤油は主に刺身や寿司などの生食に使われます。素材の味を損なわず、むしろその旨味を引き立てることができます。また、その香りと濃い色は、日本料理における「特別感」を演出します。

醤油を使い分ける楽しみ

5つの種類の醤油はそれぞれが独自の特徴を持ち、料理の味わいを大きく左右します。例えば、煮物には薄口醤油、刺身にはたまり醤油や再仕込醤油、焼き物には濃口醤油というように、目的に応じて選ぶことで、料理がさらにおいしくなります。

また、地域によっても醤油の選び方が異なります。例えば、関東では濃口醤油が主流ですが、関西では薄口醤油が一般的です。このように、醤油は地域の文化や伝統とも深く結びついているのです。

醤油の種類を理解することで、料理の幅が広がり、さらに食文化への理解も深まります。ぜひこの5つの種類を日々の食卓で使い分け、和食の魅力を再発見してみてください。

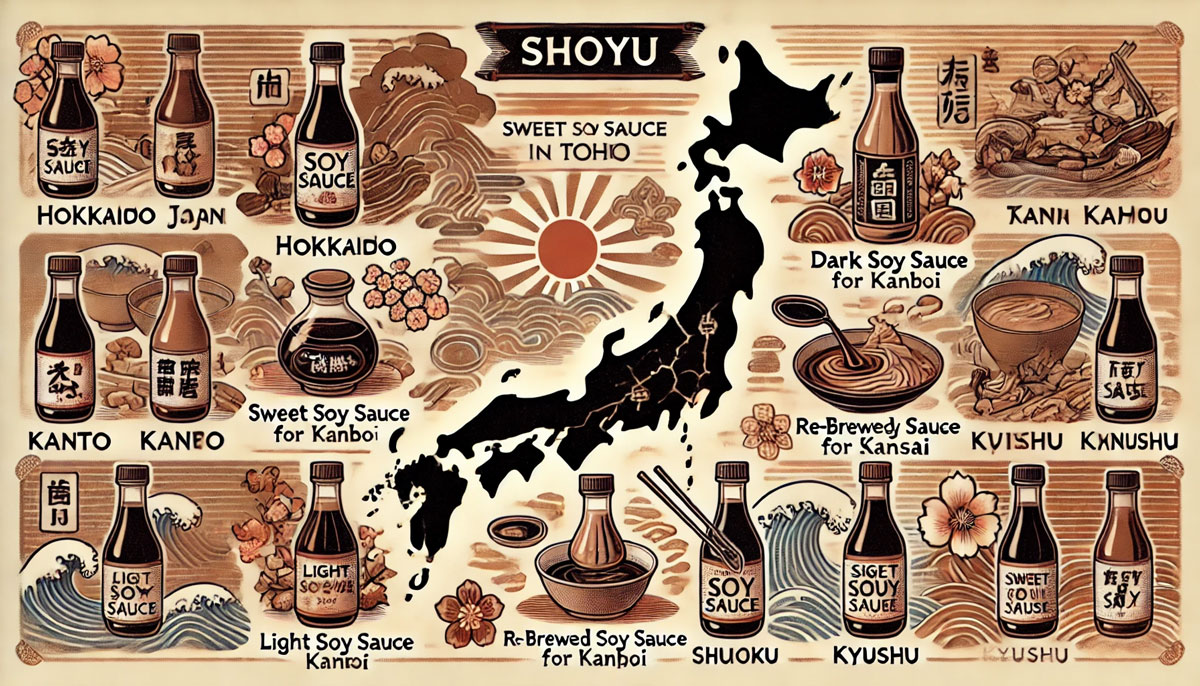

3. 地域ごとに異なる醤油文化

醤油は日本全国で愛される調味料ですが、その味や使われ方には地域ごとの特徴があります。特に関東と関西では、醤油の風味や用途に明確な違いがあり、各地域の気候や食文化が反映されています。また、北海道から九州まで、醤油の味わいがどのように変化していくのかも興味深いポイントです。

関東の濃口醤油と関西の薄口醤油

関東地方では、濃口醤油が主流です。濃口醤油は塩味と旨味のバランスが良く、煮物や焼き物、刺身など多用途に使える万能調味料です。その特徴は「濃い色」と「深いコク」です。関東の醤油文化は、風味が強く、素材そのものの味を引き立たせるというよりは、調味料として料理全体を味付けする役割を重視しています。濃口醤油を使うことで、煮物の見た目が引き締まり、味に力強さが加わります。

一方、関西地方では薄口醤油がよく使われます。薄口醤油の最大の特徴は、「色が淡い」ことと、「塩分が濃い」ことです。関西の料理では、素材そのものの色や味を生かすことが重視されるため、薄口醤油が好まれます。たとえば、だしの風味が生きる煮物や吸い物、白いご飯が際立つ炊き込みご飯などで薄口醤油が活躍します。このように、関西の醤油文化は「素材の味を引き立てる」ことを重視しているのです。

北海道から九州までの醤油事情

日本各地では、それぞれの地域に適した醤油の味わいが発展しています。以下では、北海道から九州にかけての醤油の特徴を見ていきましょう。

北海道・東北地方

寒冷な気候が特徴の北海道・東北地方では、保存性の高い濃口醤油が一般的です。また、甘味が強い醤油も多く、冬場の寒さに負けない濃厚な味付けの料理に合うように調整されています。特に、味噌仕立ての鍋料理や煮物でその特徴が活きています。

中部地方

中部地方ではたまり醤油が多く使われています。たまり醤油はその濃厚な旨味と甘みが特徴で、刺身や漬物、照り焼きに使うことで料理に深みを与えます。愛知県では、独特の味わいを持つたまり醤油を活かした郷土料理が数多く見られます。

関西地方

先ほど触れたように、関西地方では薄口醤油が主流です。京料理をはじめとする繊細な味付けが特徴の関西料理では、薄口醤油の淡い色と塩味が料理を支えています。関西のだし文化と相性が良いのも特徴です。

中国・四国地方

中国・四国地方では、再仕込醤油が広く使われています。二度仕込みの醤油は旨味が濃縮され、刺身や寿司などの料理に深い味わいをもたらします。また、地域によっては甘味が強い醤油もあり、郷土料理に合わせた調味料が発展しています。

九州地方

九州地方の醤油は甘味が非常に強いのが特徴です。九州では砂糖をたっぷり加える文化があり、醤油も例外ではありません。この甘口醤油は、焼き魚や肉料理、煮物などの味付けにぴったりで、濃厚な甘さが地元の食文化に溶け込んでいます。

地域ごとの醤油文化を楽しむ

日本各地の醤油には、その土地ならではの食文化や気候が反映されています。たとえば、寒冷地では保存性を重視した濃口醤油が、温暖な九州では甘味を重視した醤油が発展してきました。こうした地域ごとの醤油の違いを知ることで、日々の料理がより楽しくなります。また、旅先で地元の醤油を試してみると、その土地の食文化に新たな発見があるかもしれません。

地域による醤油の違いは、日本の食文化の多様性を象徴しています。ぜひ、さまざまな地域の醤油を試して、和食の奥深さを味わってみてください!

4. 各地域の特徴的な醤油を深掘り

日本各地で親しまれている醤油には、それぞれの土地の気候や文化、食材との相性が反映されています。このセクションでは、北海道から九州まで地域ごとの特徴的な醤油を詳しく見ていきましょう。

北海道・東北地方:甘めの醤油が根付く北国の味

北海道や東北地方では、甘味のある醤油が広く使われています。寒冷な気候の影響もあり、保存性が高く濃厚な味わいの醤油が多いのが特徴です。また、甘味が強い醤油は、寒い冬に食べる煮物や鍋料理に最適で、家庭料理でもよく使われています。特に東北地方では、味噌や醤油などの発酵食品が豊富で、地元の郷土料理を支えています。

例えば、秋田の「きりたんぽ鍋」や青森の「せんべい汁」などの郷土料理では、醤油の旨味がスープの味わいを引き立てています。

関東地方:濃口醤油の王国

関東地方は日本における「濃口醤油の中心地」と言えます。全国で最も広く使われている濃口醤油は、旨味、塩味、甘味がバランスよく調和した万能調味料です。その濃い色は、煮物や焼き物などの料理を引き締める役割も果たします。

江戸時代、江戸の町で発展した濃口醤油は、寿司やそばなどの江戸前料理とも深く結びついています。たとえば、握り寿司に欠かせない「煮切り醤油」や、そばつゆに使われる濃口醤油は関東地方特有の食文化を象徴しています。関東の醤油文化は、力強い味わいを楽しむ料理に欠かせない存在と言えるでしょう。

中部地方:たまり醤油の旨味と深さ

中部地方では、「たまり醤油」が特徴的です。愛知県を中心に生産されるたまり醤油は、大豆を主原料にした濃厚な旨味とコクが特長で、刺身や漬物、さらには照り焼きに使われることが多いです。

特に愛知県の郷土料理である「ひつまぶし」には、たまり醤油を使ったタレが欠かせません。たまり醤油の独特のとろみと深い味わいが、料理全体を引き立てています。また、たまり醤油はグルテンフリーであることが多く、近年では海外でも人気が高まっています。

関西地方:薄口醤油が生む繊細な味わい

関西地方では、薄口醤油が主流です。その淡い色と控えめな旨味は、素材の色や風味を損なわないという特徴があります。関西料理においては、昆布やかつおだしとの相性が重要視されており、薄口醤油はそのだし文化と見事に調和しています。

たとえば、京都の「湯豆腐」や大阪の「おでん」など、素材の美しさや繊細な味わいを大切にする料理で薄口醤油が活躍します。薄口醤油は塩分濃度が濃口醤油より高い場合が多いため、味付けの際には量を調整することがポイントです。

中国・四国地方:再仕込醤油と独自の醤油文化

中国・四国地方では、「再仕込醤油」が広く使われています。再仕込醤油は一度仕込んだ醤油を再び原料として仕込むため、濃厚な旨味と深い香りが特徴です。主に刺身や寿司、焼き物に使用され、その濃厚な味わいが料理の魅力を引き立てます。

また、香川県では「讃岐うどん」のつけだれやかけだれに、再仕込醤油がよく使われます。この地方ならではの醤油文化が地元の食文化を支えているのです。

九州地方:甘口醤油が生み出す独特の甘み

九州地方では、甘口醤油が主流です。この甘味の強い醤油は、砂糖を多めに加えた調合によるもので、九州特有の濃厚で甘い味付けを特徴とする料理にぴったりです。

たとえば、福岡の「がめ煮」や鹿児島の「豚骨料理」など、濃い味付けの郷土料理に甘口醤油が活躍します。その甘味は、九州の人々にとって家庭の味を象徴するものであり、地元以外の地域でも人気を集めつつあります。

地域の味を知る楽しみ

日本各地の醤油は、その土地の気候や食文化、料理の特徴と密接に関係しています。旅先で地元特有の醤油を試してみることで、その地域ならではの食文化をより深く味わうことができます。また、自宅で他の地域の醤油を取り入れることで、普段の料理を新鮮に感じることもできるでしょう。

地域ごとの醤油の違いを知ることは、日本の食文化をより深く理解する鍵です。ぜひ、さまざまな地域の醤油を試してみて、和食の奥深さを再発見してください。

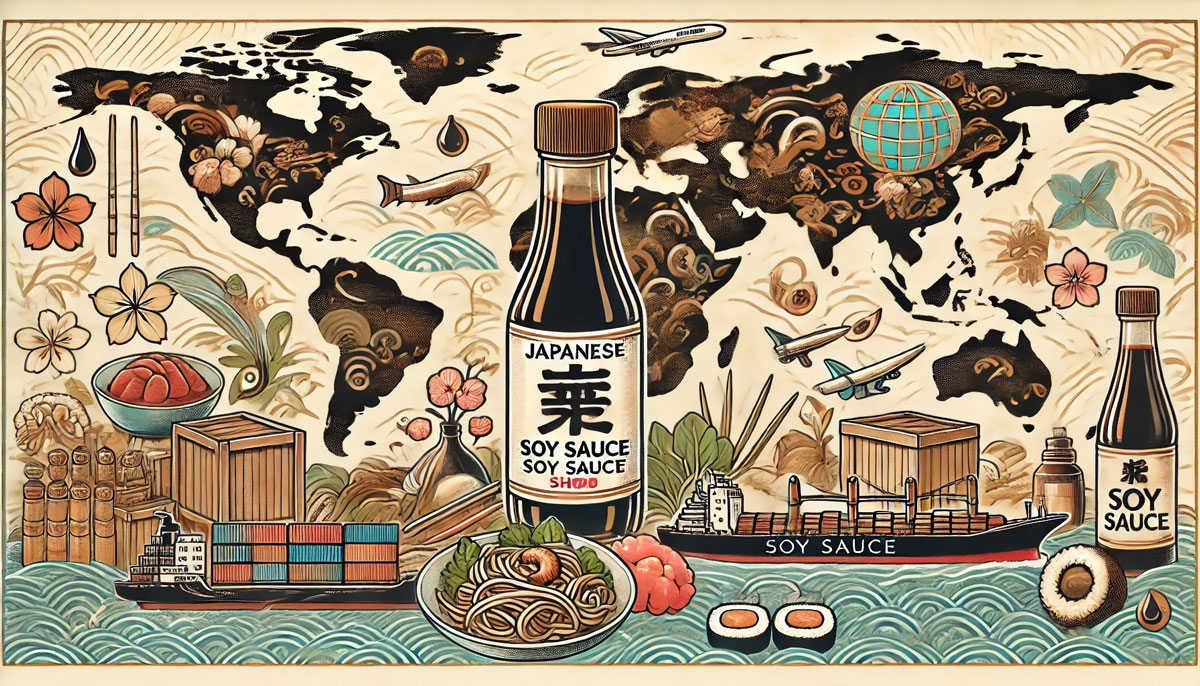

5. 世界で注目される日本の醤油

日本の醤油は、和食ブームの拡大とともに海外での人気が高まっています。刺身や寿司、天ぷらなどの和食が世界中で親しまれる中、料理の風味を支える調味料として、醤油の存在が改めて注目を浴びています。このセクションでは、海外での醤油の魅力や輸出されている種類、人気のブランドについて詳しくご紹介します。

海外での人気!和食ブームが広げた醤油の魅力

和食は2013年にユネスコ無形文化遺産に登録され、世界的にその魅力が広まりました。寿司やラーメンといった和食レストランの増加に伴い、醤油の需要も急速に拡大しています。

醤油は単なる調味料としてだけでなく、健康志向の高い外国人から「発酵食品」としての価値も評価されています。特に、グルタミン酸による「旨味」の概念が注目され、料理の深みを増す醤油の役割が広く認識されるようになりました。また、醤油は塩分が控えめで、代替調味料としても人気です。

海外では、日本食以外の料理にも醤油が取り入れられています。たとえば、パスタやサラダのドレッシングに数滴の醤油を加えるだけで、料理が一気にプロの味に近づくと評判です。このように、醤油は和食の枠を超えた調味料として新たな可能性を広げています。

輸出される日本の醤油の種類とその理由

海外で特に人気があるのは、以下のような日本の醤油の種類です:

- 濃口醤油:最も一般的で、幅広い用途に適しているため、世界中で需要があります。外国の料理とも相性が良く、ステーキソースやマリネ液のベースとしても活用されています。

- 薄口醤油:繊細な料理に使用されることが多く、素材の色を活かしたい料理に適しています。特にヨーロッパのシェフの間で注目されています。

- たまり醤油:グルテンフリーであることから、健康志向の人々に支持されています。また、その濃厚な旨味が、刺身や寿司などの生食文化と結びついて高評価を得ています。

- 白醤油:色が薄く甘みのある風味は、特にフランス料理のデリケートなソースに活用されています。

これらの醤油が輸出される理由は、品質の高さに加えて、製造過程で添加物を抑えたナチュラルな製品が多い点にあります。日本の醤油は「本物志向」の海外消費者に受け入れられやすいのです。

外国人に人気の醤油ブランド

日本の醤油ブランドも、海外で高い評価を受けています。以下は、特に人気のあるブランドです:

- キッコーマン (Kikkoman)

キッコーマンは世界最大の醤油メーカーであり、アメリカやヨーロッパの多くの家庭で使用されています。その安定した品質と幅広いラインナップが魅力です。また、国際市場向けに減塩醤油やオーガニック醤油も展開しています。 - ヤマサ (Yamasa)

ヤマサ醤油は、濃厚で深い旨味が特徴で、寿司や刺身に適しています。北米市場で特に人気があり、和食レストランで広く使用されています。 - タケダ (Tamari by Takeda)

グルテンフリーのたまり醤油ブランドとして、欧米で人気を博しています。健康志向の消費者やビーガン料理を楽しむ人々に支持されています。

これらのブランドは、伝統的な製法を守りつつ、現代のニーズにも応える製品開発を行っているため、信頼性が高く、世界中で愛されています。

醤油が世界に広げる可能性

日本の醤油は、伝統的な調味料としてだけでなく、新しい料理文化の中でも大きな可能性を秘めています。海外での和食ブームを背景に、さらに多様な料理での活用が期待されています。また、環境に配慮した製造や、健康志向に対応した製品開発により、日本の醤油はますます注目を集めるでしょう。

醤油の魅力が国境を越えて認識されることで、日本の食文化の価値もより高まっています。日本の醤油は、単なる調味料を超えた「文化の橋渡し役」とも言えるでしょう。

今後も、日本の醤油がどのように世界中の食卓を彩っていくのか、その動向に注目です!

6. 醤油を楽しむおすすめの料理とレシピ

醤油は和食を代表する調味料であり、その使い方次第で料理の味わいが格段に変わります。このセクションでは、醤油を活かした日本料理の例や、刺身、煮物、焼き物での使い分け、そして地域ごとの醤油を使った簡単なレシピをご紹介します。

醤油を活かした日本料理の例

醤油はその種類ごとに異なる特徴を持ち、和食のあらゆる場面で欠かせない役割を果たします。以下は、醤油を使用した代表的な日本料理です:

- 刺身:刺身にはたまり醤油や再仕込醤油が最適です。濃厚な旨味が魚の甘みを引き立て、食材の新鮮さを際立たせます。

- 煮物:濃口醤油や薄口醤油が一般的に使用されます。特に薄口醤油は素材の色を活かしたい場合におすすめです。

- 焼き物:焼き鳥や照り焼きには濃口醤油がぴったり。加熱すると醤油の香ばしさが引き立ち、食欲をそそります。

刺身、煮物、焼き物などでの使い分け

料理の種類によって、最適な醤油の種類を選ぶことが重要です。

刺身

刺身に使う醤油として、たまり醤油や再仕込醤油が人気です。その濃厚な味わいは、脂が乗った魚や白身魚の甘みを引き立てます。一方、あっさりした刺身には薄口醤油を合わせることで、素材の繊細な味わいを活かすことができます。

煮物

煮物には、濃口醤油や薄口醤油が主に使われます。色を濃くしたい場合は濃口醤油を、色を淡く仕上げたい場合は薄口醤油を選びます。たとえば、肉じゃがやぶり大根には濃口醤油が、和風スープや野菜の炊き合わせには薄口醤油が適しています。薄口醤油は塩分濃度が高い場合があるため、使う量に注意しましょう。

焼き物

焼き鳥や魚の照り焼きには濃口醤油が定番です。醤油の甘辛い風味が、焼き目の香ばしさと相まって絶妙な味わいを生み出します。また、焼きおにぎりに醤油を塗ると、シンプルながら風味豊かな一品に仕上がります。

地域ごとの醤油を使った簡単レシピ

日本各地の醤油を活かした簡単なレシピをご紹介します。

1. 北海道・東北地方:甘口醤油で作る「鮭のちゃんちゃん焼き」

材料(2人分)

- 鮭の切り身:2枚

- キャベツ、玉ねぎ、人参:適量

- 甘口醤油:大さじ2

- 味噌:大さじ1

- バター:10g

作り方

- 野菜を適当な大きさに切る。

- フライパンにバターを溶かし、鮭を焼く。

- 野菜を加え、甘口醤油と味噌で味付けする。

- 全体に火が通ったら完成!

2. 中部地方:たまり醤油で作る「ひつまぶし風炊き込みご飯」

材料(2人分)

- 白米:2合

- たまり醤油:大さじ2

- 鰻の蒲焼き:1枚

- 出汁:適量

作り方

- 炊飯器に洗った米と出汁、たまり醤油を入れて炊く。

- 炊き上がりに鰻の蒲焼きをのせ、蒸らす。

- 蒸らし終わったら軽く混ぜて器に盛る。

3. 九州地方:甘口醤油で作る「がめ煮」

材料(2人分)

- 鶏もも肉:200g

- ごぼう、れんこん、人参:適量

- 甘口醤油:大さじ3

- 砂糖、酒、みりん:各大さじ2

作り方

- 材料を一口大に切り、鶏肉を炒める。

- 野菜を加え、全体に油が回ったら調味料を加える。

- 煮汁が少なくなるまで煮込んだら完成。

料理の幅が広がる醤油の魅力

醤油はその種類によって味や香りが異なり、使い分けることで料理の幅が広がります。また、地域ごとの醤油を取り入れることで、普段の料理に新たな風味を加えることができます。日本の食文化を支える醤油を上手に使いこなして、毎日の食卓をより豊かなものにしてみましょう!

7. 醤油の未来:伝統と革新

醤油は日本の伝統的な調味料として、何世紀にもわたって私たちの食文化を支えてきました。しかし、時代の変化とともに、醤油業界にも新たな動きが生まれています。伝統を守りつつ、現代のニーズに応えるために進化を続ける醤油。ここでは、無添加やオーガニックの醤油が台頭する背景と、醤油メーカーが取り組む新たな挑戦について探ります。

伝統を守りつつ進化する醤油業界

醤油の製造には、発酵という時間のかかるプロセスが欠かせません。何世代にもわたり受け継がれてきた技術や微生物の管理は、醤油独特の深い味わいを生み出しています。しかし、その一方で、現代の消費者のニーズに応えるため、醤油業界はさらなる進化を遂げています。

たとえば、伝統的な木桶を使用した醤油作りが見直されつつあります。一度はステンレス製のタンクが主流となったものの、木桶で発酵させた醤油の方が香りや旨味が深いと再評価されています。また、地元産の原料にこだわり、地域色を前面に押し出した「ご当地醤油」も注目を集めています。伝統的な製法を守りながら、地域やブランドの個性を活かす取り組みが、次世代に向けた醤油作りのカギとなっています。

無添加・オーガニック醤油の台頭

近年、健康志向の高まりにより、無添加やオーガニックの醤油が人気を集めています。従来の醤油にも添加物が少ないものは多いですが、「化学調味料不使用」「保存料ゼロ」といった表示がある商品は特に注目されています。

また、オーガニック醤油は、農薬や化学肥料を使わずに育てた大豆や小麦を原料にしているのが特徴です。このような商品は、日本国内だけでなく、健康志向が高い海外市場でも需要が高まっています。特に欧米では、ヴィーガンやグルテンフリー対応の醤油が新しい市場を開拓しています。

たとえば、国内の一部のメーカーでは、国産有機大豆を100%使用した醤油を製造し、その品質が海外の食品展示会でも評価されています。このように、消費者の健康や環境への配慮を重視した商品が、醤油業界の未来を切り拓いているのです。

醤油メーカーの新たな挑戦

伝統を重んじる一方で、醤油メーカーは新たな可能性を模索しています。たとえば、以下のような革新的な取り組みが進められています:

- フレーバード醤油の開発

ハーブやスパイスを加えた「フレーバード醤油」が注目されています。これにより、和食だけでなく洋食やエスニック料理にも合う調味料として、新しい需要を生み出しています。 - 液体醤油から粉末醤油への展開

液体の醤油を乾燥させて粉末状にした商品が開発されています。これにより、調味料としての使い方がさらに広がり、アウトドア料理や携帯食にも利用しやすくなっています。 - 醤油のデジタルマーケティング

地域の小規模醤油メーカーがSNSや動画プラットフォームを活用して、醤油の魅力を発信しています。特に海外市場向けに英語やフランス語で醤油文化を紹介する動画は、外国人消費者からの関心を引き寄せています。

これらの挑戦は、伝統を継承するだけでなく、醤油の新しい価値を提案する試みです。

伝統と革新が交わる未来

醤油業界の進化は、日本の伝統文化を守りながら、新しい時代のニーズに適応するための努力の賜物です。無添加やオーガニックへの取り組み、革新的な商品開発、さらには海外市場への進出など、多くの方向性で醤油の未来が形作られています。

「伝統を守りつつ進化する」という姿勢が、醤油業界の永続的な発展を支えるポイントです。これからも、醤油が日本を代表する調味料として世界中で愛され続けるために、業界の挑戦は続いていくでしょう。

今後の醤油の発展を通じて、日本食文化の魅力がさらに広がっていくことを期待しましょう。

料理の味を劇的に変える「醤油」の使い方を徹底解説!本記事では、醤油の選び方から裏技、活用術までをプロの視点で解説。家庭料理を格上げするヒントが満載です。

8. まとめ

醤油は、和食の味を支える最も重要な調味料の一つです。その歴史や種類、地域ごとの個性は、単なる調味料の枠を超えて、日本文化そのものを象徴しています。本記事を通じて、醤油の奥深さや魅力に触れることで、その価値を改めて感じていただけたのではないでしょうか。

和食の味を支える「醤油」の奥深さ

醤油は、発酵という伝統的な技術によって作られ、複雑で豊かな旨味を生み出します。濃口醤油や薄口醤油、たまり醤油、白醤油、再仕込醤油といった種類ごとの特徴を理解することで、料理の味わいをさらに高めることができます。醤油は単なる味付けだけでなく、香りや見た目、さらには食材の魅力を最大限に引き出す重要な存在です。

また、和食に欠かせない「旨味」という概念を広めた立役者でもある醤油は、日本食文化を支える根幹として、今後もその価値を高め続けることでしょう。

地域ごとの醤油を試す楽しみ

日本各地には、その土地ならではの醤油があります。北海道・東北地方の甘めの醤油、関東の濃口醤油、関西の薄口醤油、中部地方のたまり醤油、中国・四国地方の再仕込醤油、九州の甘口醤油と、それぞれが地元の食文化と密接に結びついています。

旅先で地元の醤油を使った郷土料理を楽しむのはもちろん、地域ごとの醤油を自宅に取り入れて、日常の料理に変化をつけるのもおすすめです。たとえば、薄口醤油で作る煮物や、たまり醤油を使った刺身料理など、普段とは異なる風味が新しい発見をもたらしてくれるでしょう。

こうした体験を通じて、醤油の多様性や奥深さを感じることができます。それは、日常の食卓をより豊かにする楽しみでもあります。

日本が誇る調味料としての価値

日本の醤油は、国内だけでなく、海外でも高く評価されています。和食ブームが世界中で広がる中、醤油は日本食を代表する調味料として、世界中の食卓で愛されています。また、健康志向や発酵食品への関心の高まりから、無添加やオーガニック醤油なども注目を集めています。

日本の醤油業界は、伝統的な製法を守りつつ、新しい時代のニーズに応えるべく進化を続けています。その結果、醤油は「日本文化の象徴」として国際的な評価を受ける存在へと成長しています。

醤油とともに未来へ

醤油の魅力は、歴史と伝統、そしてその革新性にあります。それは、私たち日本人のアイデンティティを表す調味料であり、食文化を次世代に受け継ぐ大切なツールでもあります。

今後も、地域の醤油文化や新しい醤油製品に触れながら、その奥深い魅力を発見し続けていきましょう。醤油が持つ無限の可能性は、私たちの食卓をもっと豊かに、もっと楽しいものにしてくれるに違いありません。

醤油は、世界に誇る和食の味を支える「日本の宝」であり、未来へとつながる食文化の象徴です。ぜひ、これからも醤油を存分に楽しみ、日本の食文化の素晴らしさを味わってください。