「醤油顔って何?」「関西と関東で味が違うのはなぜ?」

そんな素朴な疑問に共感しながら、醤油にまつわる文化や知識をわかりやすく解説します。

本記事では、日本語表現やマナー、地域差、豆知識など、日常に潜む“醤油トリビア”をたっぷり紹介。

食卓に欠かせない調味料「醤油」の魅力を再発見できる内容です。

読み終わるころには、あなたも誰かに話したくなる知識がきっと見つかります。

醤油にまつわる日本語・ことわざあれこれ

私たちの食卓に欠かせない「醤油」。実は、ことわざや日常会話の中でもその存在感を放っています。ここでは、言葉として使われる“醤油”に注目して、その由来や面白さを紐解いていきます。

濃い話には「醤油」が似合う?言葉の由来

「話が濃いね」と言うと、内容が深い・込み入っているという意味になりますよね。実はここに、醤油のイメージが大きく関係しています。

醤油はそのままでも味が濃く、色も黒に近いことから、“濃い”=“深い・内容が詰まっている”という比喩に結びつきました。特に人間関係の話題や恋愛トークなどでは、「醤油みたいに濃い話しようか」なんて表現もされます。

このように、醤油の“濃さ”は日本語の感覚に深く根ざしており、日常の会話でも比喩表現として生き続けているのです。

「醤油をつける」ってどういう意味?

「ちょっと醤油をつけただけだよ」と言われたら、食べ物の話だと思いますよね? ところが、これはある場面では全く違う意味になることがあります。

特に関西の方言では、「醤油をつける」とは「ちょっと手を出した」「少し関わった」という隠語的な表現として使われることがあるのです。たとえば、「あの話に醤油つけたんやろ?」という場合、何かしらの事情に関わってしまった、というニュアンスになります。

もちろんこの表現はやや砕けた言い回しで、正式な言語とは言えませんが、言葉の遊びとして面白い例ですよね。

また、「味付け」という意味での比喩もあり、「会話に醤油をつける=盛り上げる」というポジティブな表現に使われることも。まさに、醤油の万能さが言葉の世界にも現れています。

「醤油顔・ソース顔」の本当の違いと由来

1980年代後半から90年代にかけて流行した言葉に、「醤油顔」と「ソース顔」があります。これは、男性の顔立ちを日本人の食文化になぞらえて表現したもので、それぞれに明確な特徴があります。

| 区分 | 醤油顔 | ソース顔 |

|---|---|---|

| 顔立ち | あっさり・中性的 | 濃い・彫りが深い |

| 印象 | 優しげ、上品 | ワイルド、男らしい |

| 例(有名人) | 坂口健太郎、岡田将生 | 阿部寛、竹野内豊 |

醤油顔は、和風で繊細な印象を持つ一方、ソース顔は濃厚で情熱的な印象とされました。どちらが良い悪いではなく、好みや時代背景によって流行が変化します。

ちなみに、この分類には「塩顔」や「ケチャップ顔」などの派生語も登場しており、日本人の“味覚”を言語に転化するセンスの豊かさを感じさせます。

このように、「醤油」は単なる調味料にとどまらず、私たちの文化や言葉の中でも深く根付いています。ふだん何気なく使っている言葉に、こうした“醤油的な”意味合いがあると思うと、日常会話がちょっと楽しくなりそうですね。

知っておきたい!醤油のトリビア豆知識

毎日の食卓に欠かせない調味料「醤油」ですが、その背景には奥深い歴史や地域ごとの文化が隠れています。ここでは、ちょっと自慢したくなるような醤油にまつわるトリビアを厳選してご紹介します。

世界でも珍しい?発酵文化としての醤油

実は醤油のような液体発酵調味料は、世界的に見ても非常に珍しい存在です。発酵食品は多くの国で存在しますが、液体の発酵調味料を日常的に使う文化は、日本・中国・韓国など東アジアに限られています。

日本の醤油は、蒸した大豆と炒った小麦に麹菌を加えて発酵させるという独特の製法で作られ、うま味と香りのバランスが絶妙です。西洋では塩や香辛料で味付けをする文化が主流なため、発酵による“旨味”を重視する和食との違いがここに現れています。

日本の発酵技術の高さは、味噌や日本酒と同様、世界的にも評価されています。和食がユネスコの無形文化遺産に登録された理由のひとつが、この発酵文化の奥深さです。

「再仕込み醤油」や「白醤油」などの種類と違い

ひと口に「醤油」といっても、実はいくつもの種類があります。以下は代表的な醤油の分類です。

| 醤油の種類 | 特徴 | 色 | 主な用途 |

|---|---|---|---|

| 濃口醤油 | 全国で最も一般的 | 赤褐色 | 煮物・焼き物など万能 |

| 薄口醤油 | 塩分高めで色が薄い | 淡い茶色 | 関西の出汁料理向け |

| 再仕込み醤油 | 濃厚な旨味ととろみ | 濃い赤黒色 | 刺身や冷奴におすすめ |

| 白醤油 | 大豆より小麦の比率が高い | 黄金色 | 茶碗蒸しや吸い物向け |

特に「再仕込み醤油」や「白醤油」は、料理の見た目や味の印象を大きく変える力があります。再仕込みは2度の発酵で作られるため、うま味成分が濃厚で、食材に深みを与えます。一方、白醤油は色が淡いため、素材の色合いを活かしたい料理に重宝されます。

醤油選びひとつで料理の表情が変わるなんて、奥が深いですよね。

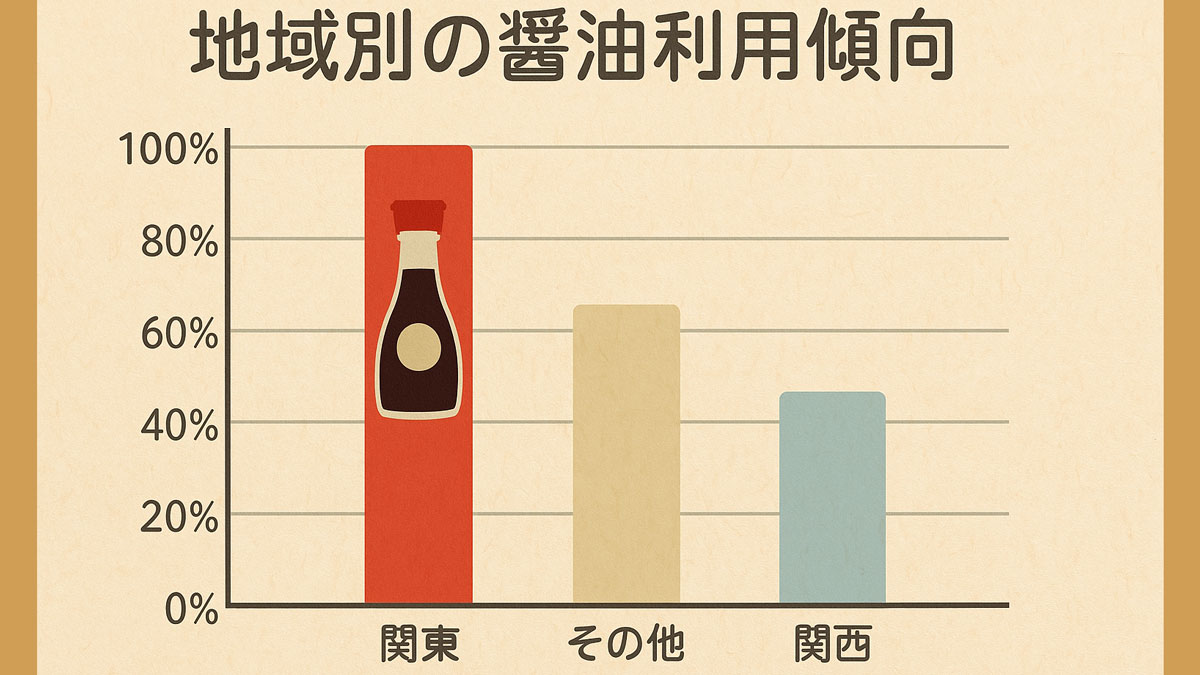

なぜ“関東は濃口、関西は薄口”?地域差の秘密

「関東は濃口、関西は薄口」というのはよく聞く話ですが、その理由には歴史的・文化的な背景があります。

江戸時代、関東では保存性を重視した濃口醤油が好まれ、濃い味付けが一般的となりました。一方、関西では料理に出汁を多用する文化が根付いていたため、出汁の香りや素材の色味を引き立てる薄口醤油が主流になったのです。

以下は、日本醤油協会のデータをもとに作成した地域別の醤油利用傾向の図です。

※関東では約8割が「濃口」、関西では「薄口」の割合が約5割を占めます。

現在ではネット通販や専門店の増加により、地域を問わず好みの醤油を選べるようになりましたが、それでも地域の食文化が醤油の使い方に深く影響しているのは変わりありません。

いかがでしたか? 一口に醤油と言っても、そこには日本の気候・風土・文化がぎゅっと詰まっています。ちょっとした知識を持つだけで、毎日の食事がもっと楽しくなるかもしれませんね。

醤油が登場する日常の“あるある”文化

日本の食卓に欠かせない調味料・醤油は、実は私たちの暮らしの中で意外な形でも登場しています。ここでは、そんな“日常に溶け込んだ醤油”のあるある文化をご紹介します。

お寿司に「醤油」は正しい?マナーと豆知識

お寿司と醤油は切っても切れない関係。とはいえ、その使い方にはちょっとしたマナーがあります。たとえば、握り寿司に醤油をつけるとき、ネタ側を下にして軽くつけるのが正しいとされています。シャリ側につけてしまうと、醤油がしみ込んで崩れやすくなるためです。

また、回転寿司などでよく見かける「お寿司に直接醤油をかける」行為。これは見た目の美しさを損ねたり、醤油の味が勝ちすぎてしまう原因にもなります。

さらに「漬け寿司」や「味付きのネタ」にはすでに調味が施されているため、醤油をつける必要がない場合も。こうした細かな気遣いが、日本ならではの食文化として息づいているのです。

「醤油はつけすぎず、素材の味を引き立てる」が寿司マナーの基本と覚えておきましょう。

「手土産に醤油」が人気な理由とは?

一見意外に思えるかもしれませんが、最近では「醤油」をおしゃれな手土産として選ぶ人が増えています。背景にあるのは、調味料への関心の高まりと、地域色あふれるクラフト醤油のブームです。

特に人気なのが小瓶タイプの再仕込み醤油やだし醤油。価格帯も手頃で、パッケージもスタイリッシュなものが多く、贈る相手を選びません。お中元やお歳暮といったフォーマルな場面はもちろん、友人宅へのちょっとした訪問時にもぴったりです。

また「毎日使うものだからこそ、良いものを贈りたい」というニーズにもマッチしており、スーパーマーケットや百貨店のギフトコーナーでも専用の醤油ギフトセットが目立つようになっています。

「醤油さし」にまつわる日本のデザイン史

食卓に置かれた小さな器具、「醤油さし」にも実は日本独自の美学が詰まっています。中でも有名なのが、1958年にデザイナー・榮久庵憲司氏が開発したキッコーマンのガラス製醤油差し。今でも世界中で愛されている名作です。

この醤油さしは「液だれしない」「注ぎ口が美しい」「片手で扱える」といった機能性と美しさを両立させた製品。日本のプロダクトデザインが世界で評価されるきっかけのひとつにもなりました。

現在では、ガラスだけでなく陶器や木製、ステンレスなど、素材もデザインも多様化しています。中には“少量ずつ出せる微量調整タイプ”や“自動開閉式キャップ”など、機能性を追求した最新型も登場しています。

何気なく使っている醤油さしにも、こうした日本らしい「用の美」が詰まっていると思うと、ちょっと愛着が湧いてきますね。

普段は気に留めない存在でも、醤油は私たちの暮らしの中で確かな存在感を放っています。マナー、贈り物、デザインなど、日常の中で感じる“醤油文化”の奥深さに、ぜひ注目してみてください。

まとめ|知ればもっと好きになる、日本の“醤油文化”

日々の食卓で何気なく使っている「醤油」。その一滴には、実はとても深い歴史と文化が詰まっています。この記事では、ことわざや日本語表現から、地域による違い、さらにはお寿司のマナーや手土産、デザイン史に至るまで、さまざまな角度から“醤油”という調味料の魅力に迫りました。

日常に溶け込む“言葉”としての醤油

まず印象的なのは、醤油が私たちの日本語表現にまで影響を与えているということ。「醤油顔・ソース顔」といったルックスの分類や、「濃い話=深い話」などの言い回しは、まさに日本人の味覚と感性が生み出した言葉の文化です。

このように、日常の中で自然と使っている表現に「食」の概念が入り込んでいるのは、世界的にも珍しい特徴かもしれません。

発酵文化と地域性に支えられた味わい

また、醤油は世界に誇る発酵技術の結晶でもあります。再仕込みや白醤油など多彩な種類がある一方で、「関東は濃口」「関西は薄口」という地域差が今も残るのは、各地の料理文化と密接に関わってきた証拠です。

中でも、再仕込み醤油のような“うま味が凝縮された醤油”は、今や高級志向の食卓でも注目されています。食の多様化が進む現代だからこそ、自分の舌に合う“推し醤油”を探してみるのも楽しいですね。

暮らしに寄り添うデザインと贈り物文化

そして、見逃せないのが「醤油さし」や「手土産醤油」といった、醤油の“周辺文化”。あの小さなガラス瓶ひとつにも、美しさと機能性を両立させる日本のプロダクトデザイン精神が宿っています。

また、地元産や小規模醸造のクラフト醤油が手土産として人気を集めているのは、シンプルに「良いものを日常に取り入れたい」という消費者意識の表れです。調味料であっても、丁寧に選ぶ・贈るという価値観が、今また見直されているのかもしれません。

醤油を“知ること”は、日本文化を味わうこと

ここまで読んでいただいたあなたは、きっと今まで以上に醤油に興味を持ったのではないでしょうか? それもそのはず、醤油は単なる調味料ではなく、日本人の感性・言葉・暮らしすべてに溶け込んだ“文化”そのものだからです。

次に食卓で醤油を手に取るとき、ぜひ今日得た知識を思い出してみてください。料理の味わいだけでなく、言葉や文化の広がりまでもが、きっともっと深く感じられるはずです。

醤油は、知れば知るほどおいしく、奥深い存在です。あなたの食卓が、少しだけ豊かに感じられたらうれしいです。

出典・参考文献

-

日本醤油協会|醤油の種類と特徴 https://www.soysauce.or.jp/knowledge/type

-

キッコーマン公式|しょうゆの基礎知識 https://www.kikkoman.co.jp/kiif/knowledge/

-

無形文化遺産「和食」農林水産省 https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/ishoku/wa.html